前言

回望来时的路,实在思绪万千…

我是一个非常喜欢总结的人,擅长用不那么细腻的笔触记录自己的想法。但由于平时忙于各类coding活动,我已渐渐变得麻木,鲜有停下来思考的念头,只是一直move on,告诉自己向前看。可能是一段感情破碎的缘故。在巨大的痛苦之中,我不再能忽视自己的感受一直往前走,而需要停下来思考、舔舐伤口。因此,我有了很多时间去思考。

在闲时偶然翻看日历,我在猛然间想起自己下定决心加入开源社区刚好到了一年。往日的点点滴滴像电影,一幕幕浮现在心头,有些感动,想落泪。原来我已经走过了一段很长很长的路,离开了软院大二大三高压课程的阴霾,把曾经那个无助悲观自信心崩塌的自己又好好养了一遍;原来我不是那么不堪,可以给社区乃至世界带来一些变化,我的付出是有价值的,是可以得到认可的。

实在是思绪万千。

KubeCon'23 China

故事的开始要从KubeCon China 2023开始讲起。彼时的我刚保完研,对Kubernetes以及整个云原生领域懵懵懂懂,按照任老师的话说,就是“无论让他干什么都行,没有自己的想法”的本科生(笑)。幸运的是我赶上了最后一届在上海开的KubeCon,跟着任老师还有学长们一起去听了三天。虽然几乎什么都听不懂,但是会场的氛围深深地感染了我,我觉得站在台上做演讲的开发者们眼里都带着光,闪烁着对开源社区的热忱,他们也实打实地践行着开源社区“平等、开放、包容”的精神,对我提的一些在现在看来比较“愚蠢”的问题也会耐心解答。除了会场的午饭晚饭比交大食堂还难吃之外,真的找不到KubeCon什么缺点了。

于是,我也开始想成为像他们那样的人。在商业利益之外,出于最朴实的热爱,无私地为这个世界做出一些自己的贡献;帮助后来者加入开源的队伍,让开源的价值观越来越有影响力;包容文化、地域、肤色、种族等带来的差异,一起为同一个目标努力。这种帮助、奉献、受到认可所带来的纯粹的快乐,我认为是很难通过金钱达到的。而且我觉得人生在世,如果一直追逐金钱,也未免太过无趣,总是要做一些更有意义的事情才好。

下面是我23年写的一些文字:

后来在交流中发现,我的文字对一些学弟学妹选择实验室的决策带来了一定的影响,让我有些许愧疚。可能开源也是一把双刃剑吧,希望他们以后不要怪我(笑)。

一些出乎意料的正反馈

大四下学期,我开始在一家量化公司实习。或许是第一次体验到上班的感觉,或许是干一行恨一行,我觉得每日的生活都非常的枯燥,公司跟公寓两点一线,早上起来就去公司,上完班就回家躺在床上玩手机。而且由于第一次长时间离开闵行去上海接触社会(闵行不是上海),没有了学校里的活人气息,我时常感到冰冷和孤独,想到这样的生活自己以后还要过40年就有点绝望——这甚至不像软院的Lab好歹有个尽头。

于是我想给自己找些事情做,好歹洗洗自己身上的班味。想起自己上个学期参加过的KubeCon,我把目光放在了开源社区,和它对应的开源实习Google Summer of Code(GSoC)上。我希望能够找到自己热爱的事情,让我在将来长达40年的牛马生涯里不被工作填满——至少有些期待和热情,能让我觉得今天和昨天不一样。于是我在我比较感兴趣的Cloud Native AI System领域中,瞄准了Kubeflow,开始做一些微不足道的贡献:)

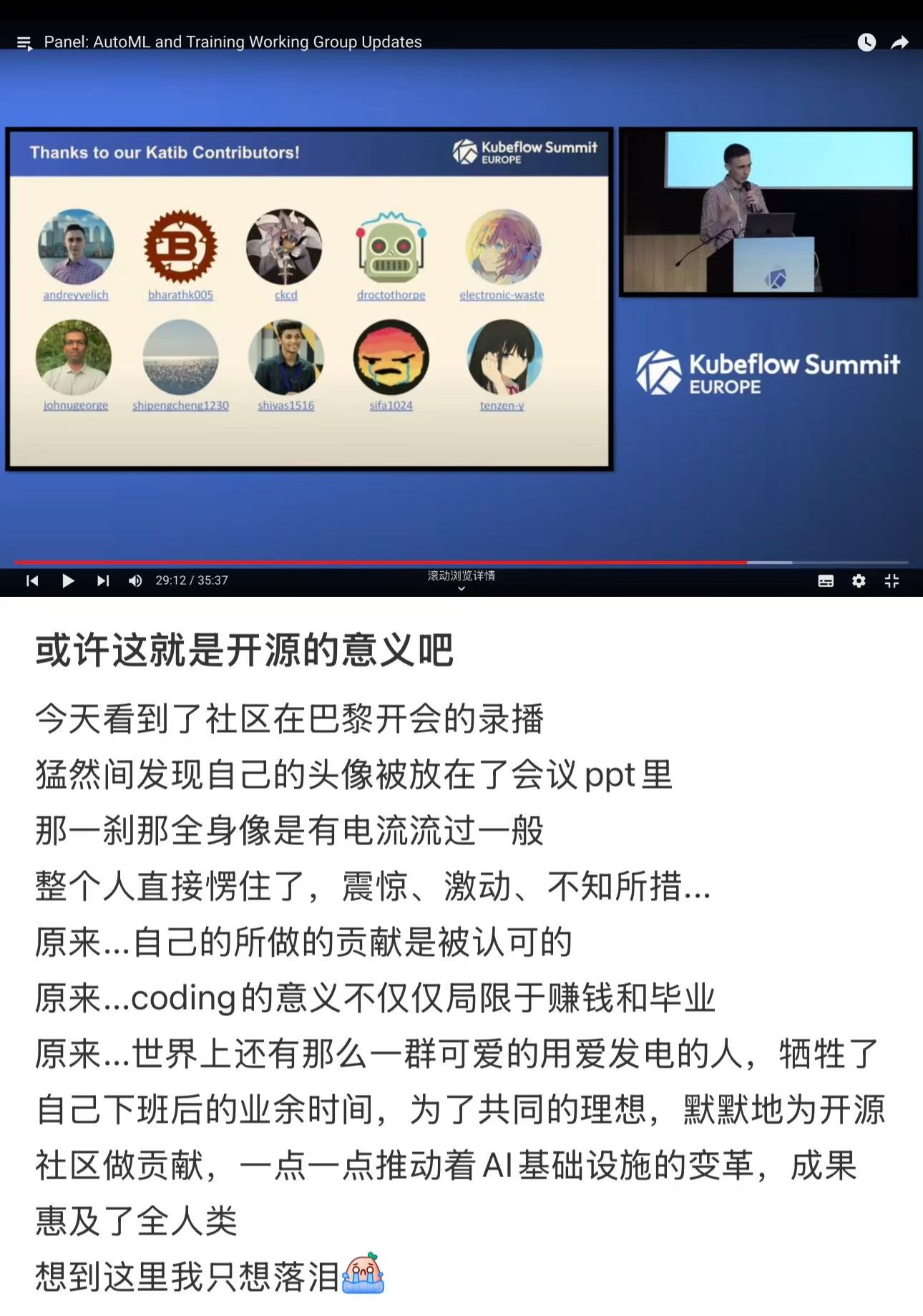

让人惊喜的是,接下来发生的事情,让我觉得我的小小贡献也是被人重视被人认可的,这让我有了最初的正反馈。现在想来,可能正是有了这样的一群人的鼓励和帮助,我才能这条路上坚持下来。

可能是运气好,可能是碰上了一个很好很懂得鼓励人的组织,我心里的那一颗小火苗被他们好好地呵护着,没有被一开始的不适应浇灭,也没有因为还是新手所以得不到平等对待。不得不承认,最初的正反馈是一件非常重要的事情,如果能让刚加入组织的人能感受到尊重、感受到认可,那么这个组织的方方面面一定都非常棒,也注定会发展壮大!因此,我十分感谢他们,感谢他们用一点又一点的正向反馈点燃了我的热情和期待,让我下定决心今后要一直坚持为Kubeflow做贡献,并把这一份感动和期待,分享给更多还在迷茫中的同学们。

GSoC'24

我一直觉得,我能申请的上Kubeflow的GSoC项目纯粹是因为运气好。有Kubeflow时隔4年入选GSoC打了所有申请者一个措手不及的缘故,有Kubeflow成为了Google亲儿子CNCF的孵化项目的缘故,也有最重要的实验室老学长gaocegege的帮助的缘故。就像一位长者说的,“一个人的命运,不仅要靠个人的奋斗,更要看历史的进程”(笑)。而准确地识别并抓住这种机会,我想,则是每个人人生的必修课了。

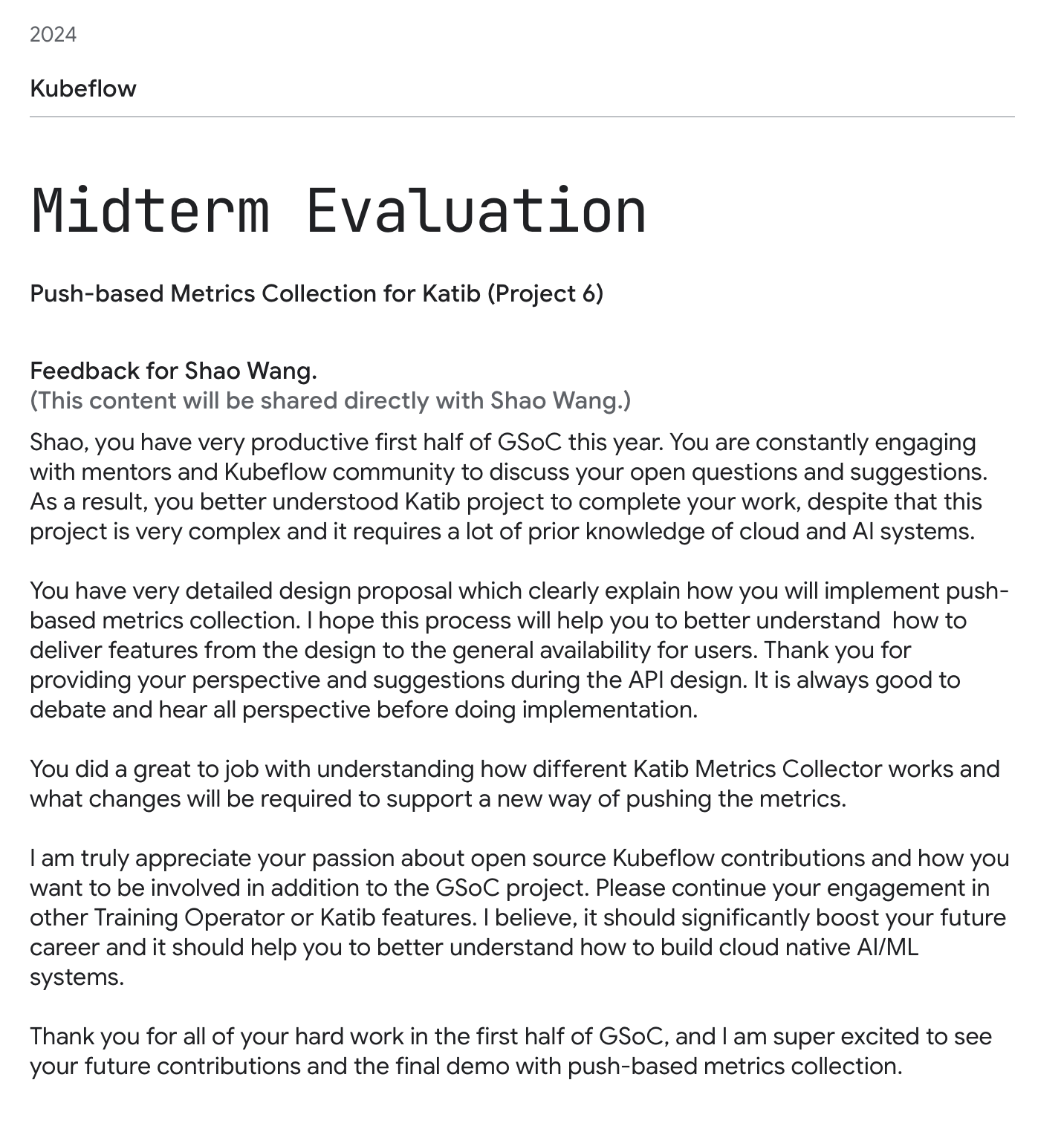

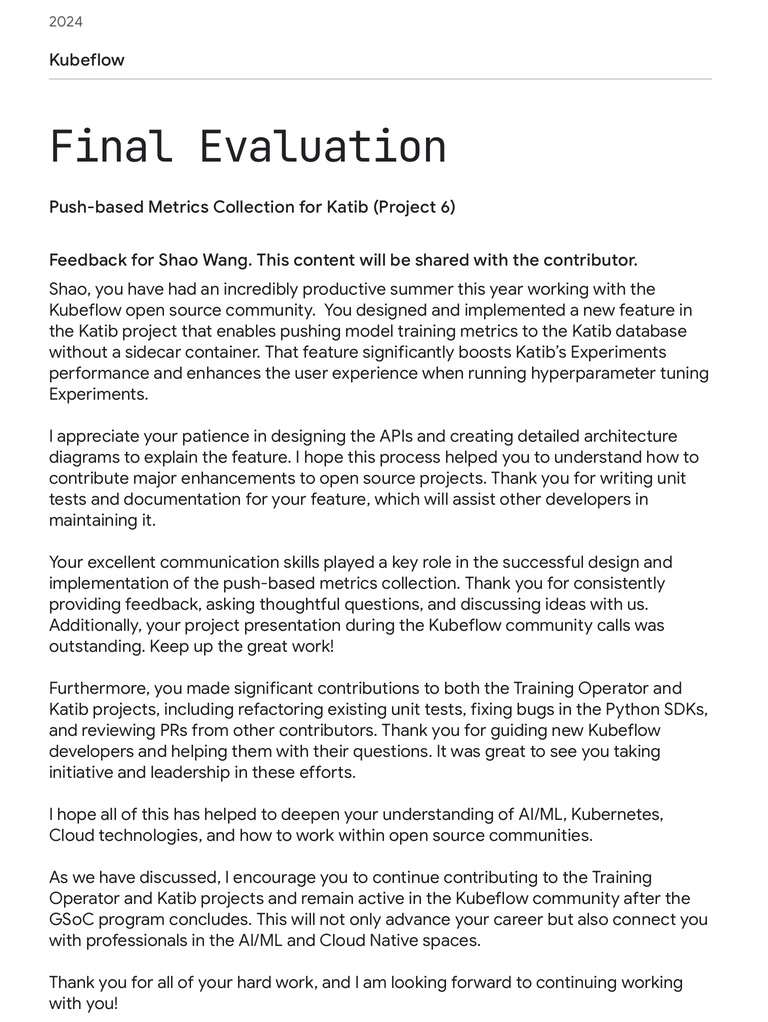

对于我申请的项目来说,它不是很难,我几乎很快就做完了,大部分的时间都在等Code Review。于是,我有了更多的时间去和Mentor们了解行业的动态、去参与社区的事务、做一些“不属于自己”的工作。因此,我也收获了一些振奋人心的反馈。

现在想来,我之所以会在GSoC项目之外做一些额外的贡献,可能是因为真的挺喜欢这个项目,以及我的Mentor Andrey。我觉得做Cloud Native AI System是一件很酷的事情:Cloud Native意味着Scalability和Robustness,会有成千上万的应用运行在你写的系统上,由你负责解决可扩展和鲁棒性的问题(当然同时要高性能),非常有挑战性;AI,尤其是LLM,在我看来,意味着未来。而且我也很幸运,遇上了一位水平极高且极度负责的Mentor。他对我有求必应,经常指导我鼓励我,给我分享行业动态,同时熬最深的夜,把黑眼圈(🐼)留给自己,把及时高效的反馈留给我。

我真的很幸运,能让我坚持到现在还待在Kubeflow社区,喜欢项目和喜欢Mentor,二者缺一不可。依稀记得当时项目答辩结束时,我内心的心潮澎湃,那是一种感激与骄傲混杂的复杂心情。我感觉有一股热血涌上心头,和在场的所有社区成员表示:“我会一直留在Kubeflow社区,一直为社区做贡献的!”

GSoC'24之后的迷茫

在GSoC'24结束不久,我顺利地晋升为Kubeflow子项目Katib的Maintainer。

按照所有故事写的那样,当主角开心甚至有点膨胀的时候,反派就会出来爆锤主角一顿,让他认清现实。在这个时候,我觉得自己特别行,自信心爆棚,于是又去报名了其它的开源实习,想再复制一段“成功经历”。然而却遇到了很多的问题:

- Idea是拍脑袋想的,根本不work

- 更新过后的方案需要依赖其它的开源项目,工作量巨大,相当于要把项目重写一遍

- 依赖的开源项目关停了老版本的支持,需要等待稳定新版本发布

- 管理上的混乱…

直到过年前这件事都一直萦绕在我的心头,让我无比烦躁,我在备忘录里写下:

最近因为XXX项目死灰复燃而无比烦躁。这个项目对我来说无足轻重,我不想也不能再在这个项目上面花费更多的精力,因为有更多更重要的事情,像Kubeflow、实习、论文,在等着我去做。但是,我又由于各种各样的人和事没法立刻脱身,这让我十分十分十分的苦恼。有点像我本科时那失败的XXX … 人需要学会去拒绝那些让自己内耗的人和事,这一次,我不会再让悲剧重演。

不过好在最后我还是脱身了,不用再内耗了。这也让我认识到,选择是一件很重要的事情,成功是一件非常偶然的事情,成功需要好的选择,但有了好的选择不一定会成功。盲目的选择大概率会带来不合适和痛苦,不论是开源社区、实习、工作,还是择友、感情。

折戟KubeCon'25 China

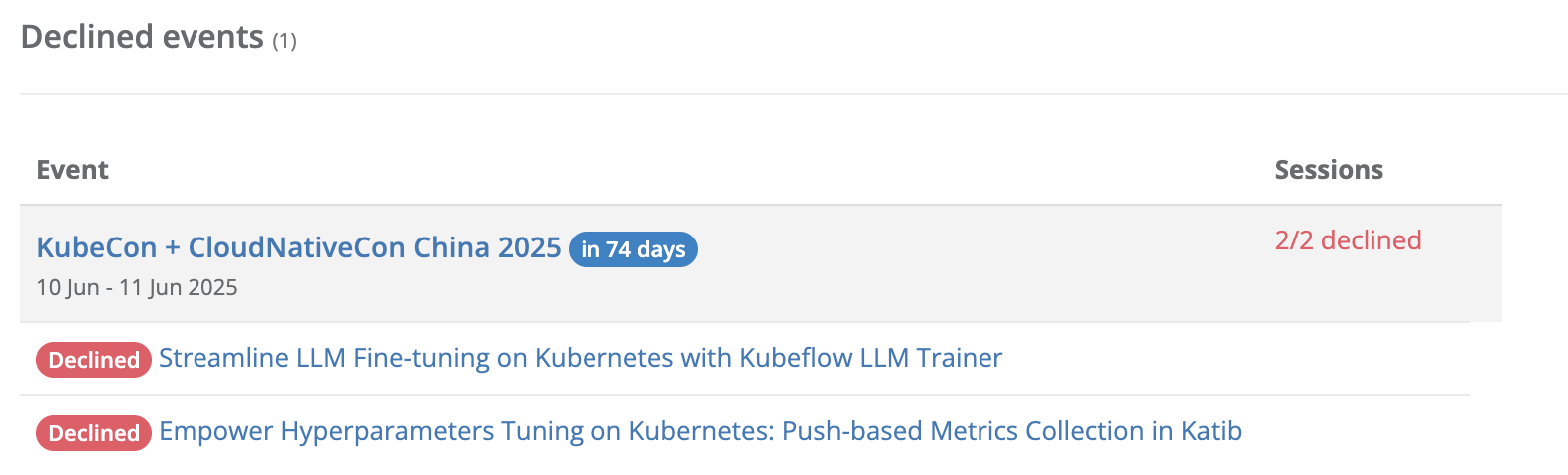

然而,这个事实上可能并不存在的反派,并不打算在阳春三月石楠花开的季节里,就那么放过我。我满怀信心地投了两篇KubeCon'25 China的Proposal,结果全给拒了🤡

那一夜我失眠了,在宿舍的小床上辗转反侧,那一个"Regretfully"是多么的刺眼,意味着几个月的心血付诸东流。我又一次在备忘录里写道:

今天凌晨睡不着,一次一次迷迷糊糊地打开手机查看邮件,在三点的时候,终于收到了KubeCon的投稿反馈——两篇都给拒了。一时间有点难以相信,又睁大眼睛重新检查了一下,结果还是一样,Regretfully不会变成Congratulations。虽然我期待了很久,但是等到结果之后,也并没有想象中那样,失望透顶。一阵恍惚,在手机屏幕刺眼的亮光和袭来的困意当中,我迷迷糊糊地看到了一条路,一条很长很长的路,没有尽头…

开源是一条很长很长的路,一蹴不能就。让我受到安慰的是,Andrey跟我说,他也等了四年:

Hey, sorry to hear that, Shao, but the acceptance rate is super low right now (6-8%). FYI, I waited 4 years until my first talk got accepted at the main KubeCon + CloudNativeCon conference. You should continue to submit your talk to the next conferences, and also co-located events.

但我不会放弃,这不是我的风格,我会收拾好心情,然后重新出发。

Take More Duty

在经历了一连串的打击之后,除了偶尔的怀疑人生之外,我依然在为Kubeflow社区稳定地贡献代码/审核PR,也因此平稳地混成了Kubeflow子项目Trainer的Maintainer。但众所周知Shao Wang不是什么安于现状的人,我渴望改变,接受失败,相信长期的价值大于短期的舒适。因此,我打算承担更多的责任,让自己得到更多的锻炼。

我干的第一件事情,是全盘接手Trainer的LLM Fine-tuning模块的设计实现工作。我花了三个月的时间打磨出Kubeflow LLM Trainer V2 的设计实现文档,并获得社区讨论通过合入主分支,为LLM Fine-tuning on Kubernetes提出了属于Kubeflow的方案。我会在下一篇博客里详细介绍它,这里就不作赘述了。

我干的第二件事,也是我最自豪的事情,是成为了Kubeflow GSoC'25的Mentor。我无法忘记看到自己出现在KubeCon EU致谢名单里的那份感动,也无法忘记在GSoC'24中Kubeflow给我带来的强烈正反馈,更无法忘记Andrey对我的谆谆教诲与认可鼓励带给我的巨大影响。我想将他们带给我的感动和热情,通过我传递给更多的人们。这不仅是为了繁荣Kubeflow社区,更是为了吸引越来越多具有开源精神的人们加入开源社区,一起为开源事业做贡献。

第三件事情,是在交大校园里宣传开源和GSoC。通过水源和SJTUG校内群等各种媒介,我在线上线下开办了两场讲座,向对开源具有一定兴趣的同学们科普了什么是GSoC,并分享了GSoC申请经验。这绝对是我今年最难忘的事情,我觉得在这件事情上,我真正地践行了“平等、开放、包容”的开源精神,让GSoC和开源触达了更多的同学们。倘若这能对他们有哪怕一丝一毫的影响,那便是我最大的荣幸。

此外,今年我尝试带着周围的一些同学申请GSoC,但可能是个人规划和学习工作压力等方面的原因,能坚持下来的寥寥无几。不过,能走出舒适圈本身就是一种很勇敢的行为,只是机缘不太巧合,我觉得一次就成功毕竟是少数,要允许自己反复。值得一提的是,这也是我第一次担任类似于Mentor的角色,面对我带着一起申请的同学,我还是有些紧张、有些手足无措(笑)。就像是有一块巧克力,揣兜里怕化了,拿手上怕碎了,放那不管怕被偷走了。询问进度前经常会想是否会带来压力,遂经常默默删除聊天框里编辑的文字保持沉默,或者换一个话题切入;帮忙看PR时看急眼了,甚至有点想直接自己上手,不过好歹还是忍住了这种强烈的冲动;几天没贡献没提交,看到Org里面其他人PR提的飞起,心里那叫一个皇帝不急太监急。可能还是太年轻不够稳重,或者是不懂得尊重他人命运(叹气)。

尾声

故事到了这里,已然接近了尾声。回想起自己一路走来的点点滴滴,和遇到的那些人那些事,直到现在都能让我心潮澎湃。我和开源的故事,远不止于此;而我和点开这篇博客的你们的故事,也才刚刚开始。愿我们都能找到心中热爱,始终热情,始终年轻,始终踌躇满志,始终热血沸腾!